レコードを愛するゲストを毎回迎え、ELLA ONLINE STOREのラインアップから“いま欲しい5枚”を選んでもらうインタビュー・シリーズ“WHAT’S IN YOUR CART?”。

今回のゲストは、Chari Chari、Kaoru Inoueの両名義で冴えた美意識の異種交配サウンドを創造し続け、90年代よりダンス・ミュージックの枠を超えて音楽ファンを魅了してきた井上薫さん。ヴァイナル・オンリーの貴重なPost Punk & New Waveミックスを披露してくれた「After Hours Session(AHS)」との贅沢な二本立てでお届けします。

DJの興奮も冷めやらぬ中、ELLA RECORDS VINTAGEの棚から井上さんが選んでくれた“いま欲しい5枚”は、AHSとの連続性も感じさせる、知的で美的でどこかラディカルさも孕んだ、井上さんらしい名盤たち。今回は、後半のインタビューパートもPart1 & 2に分け、Part 1ではAHSのことや井上さんの音楽遍歴を、Part 2では、いつものWhat's In Your Cart?らしく、井上さんのレコード愛を語っていただきました。たっぷりとお楽しみください。

Interview & text: Mikiya Tanaka (ELLA RECORDS)

Photo: Hiraku Noda (ELLA RECORDS)

Furniture design & production, Interior coordination: "In a Station"

Special thanks to: Satoshi Atsuta

井上薫の“いま欲しい5枚”

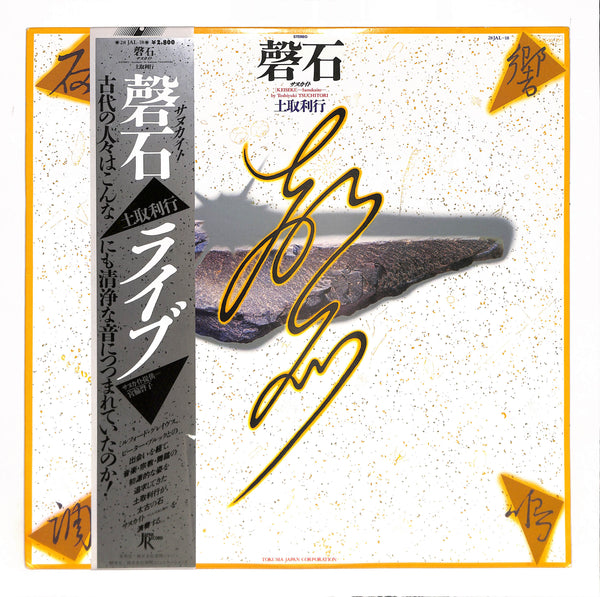

①土取利行 / 磬石 サヌカイト ライブ(1984)JPN original

僕は91年から4年間、DJもやりながら、当時六本木にあったWAVEという大型レコード店でワールドミュージックのバイヤーをやっていたんですよ。その時の先輩に、いわゆるニューエイジのレコード・CDや、水晶とかクリスタル・ボウルなどの商品をまとめた面白いコーナーをやっている人がいて、そこに土取さんの音楽もあったので興味を持ちました。土取さんは縄文時代の音をコンセプト的に再現するというような珍しいタイプの音楽家で、そのプリミティブな感じがワールドミュージック目線でも気になったし、今で言う“スピってる”感じの怪しさやアカデミックな感じも含め、カッコいいと思いました。でも、本格的に「この人ヤバいな」と思ったのはもっと後のことで、エクスペリメンタルな音楽を自分で色々聴くようになってからですね。土取さんは今も活動されていて、僕も最近の作品を含め、CDではそれなりに持っているものの、レコードは高いのであまり持っていないんですよ。これは一番よく見かける作品ですが、やはりちょっとお高いので、結局レコードは入手できていません。インサートの解説を読んでみたいというのもあるし、単純にレコード好きとして、ジャケを見ると欲しくなっちゃいますね。

②David Sylvian and Holger Czukay / Flux + Mutability(1989)EU original

David SylvianとHolger Czukayは、どちらもすごくツボなんですよ。シルヴィアンは、ヴォーカルの声色はもちろん、Japan後期の独特なファンクのようなサウンドも好きだし、ソロになってからの『Gone to Earth』(1986) のようなアンビエント路線もめちゃくちゃ好きです。シューカイに関しては、僕自身が楽器主体ではなく、サンプラーやPCベースで音楽を作る人間なので、彼の音作りというのが実はすごく参考になっていて。そういう観点で聴くこともある、昔から非常に好きなアーティストです。

これはそんな二人の共演盤で、もう1枚同じようなコンセプトの『Plight & Premonition』(1988) という作品も出しています。どちらもざっくり言うとアンビエント的な音楽をやってるんですが、こちらはちょうど世の中がレコードからCDに切り替わるタイミングに出たからか、レコードはあんまり見ないんですよ。多分そんなにプレスしなかったんじゃないかな。片面1曲ずつっていうのも好きなポイントですね。これは今日本当に欲しい1枚です。

③Regular Music / S.T.(1985)UK original

このアーティストはあまり知られていないと思うんですが、Philip Glass的なクラシック文脈のミニマル音楽を電子的にやっているような人たちで、多分Rough Tradeから1枚だけしかリリースしていないと思います。僕はポストパンク/ニューウェイヴ時代の音楽がめちゃくちゃ好きで、自分のルーツと言ってもいいくらいなんですが、当時このアーティストのことはまったく知らず、たしか30代の頃にこの辺りの事を調べている時に偶然知ったはずです。今ジャケットを見てみたら、メンバー・クレジットのトップにThis HeatのCharles Haywardの名前がありますね。僕はディス・ヒートの大ファンだったので、おそらくそれが知るきっかけだったんじゃないかと思います。安くレコードで買えそうな作品かと思いきや、意外とまったく見つからず、結局初めて聴いたのはCD化された時でした。だからこれはレコードでも欲しいです。

④V.A. / No New York(1978)US original

『No New York』はいかにも聴いてそうに思われるかもしれないですが、意外とちゃんと通ってきませんでした。というのも、僕は10代の頃にパンクがきっかけでイギリスの音楽にのめり込み、そこから日本のアンダーグラウンドなパンクシーンにも行って、ライヴハウスに入り浸っていたんですよ。要するに、当時の僕はニューヨーク・パンクのようなものを全然知らなくて。DJになってからは、KonkやDinosaur Lといったディスコ系のNo Waveバンドはかけていましたが、こういうど真ん中のNo Waveにはほとんど触れていませんでした。名盤とされているこの『No New York』も、一応CDは買ったものの、ほとんどほったらかし状態でしたね。ただこれ、プロデューサーがBrian Enoなんですよ。イーノは僕にとってすごく興味深い存在で、同じイーノがプロデュースしたTalking Headsは大好きなんです。アンビエントの経験値があった上でやっている白人のファンクという、あの感じが。だから『No New York』も、イーノ・ワークスという視点も込みで、今になって欲しいレコードになりました。

⑤Paul Bley / The Paul Bley Synthesizer Show(1971)JPN pressing

20代の頃にアシッドジャズがきっかけでDJに傾倒したので、その当時からジャズは好きだったんですが、Paul Bleyを知ったのは、実は近年なんです。6年前にCHEE SHIMIZU君が西武新宿線の下井草に「PHYSICAL STORE」というお店をオープンして、僕も家から散歩がてら通ううちに親しくなって。それでCHEE君と僕の二人だけで選曲をするリスニングパーティーをお店でやりましょうということになったんですが、そこでCHEE君が夜もだいぶ更けた頃にかけたのが、ポール・ブレイの『Ballads』というECMの初期作でした。フリー・ジャズと現代音楽の共通項を見出せるような音楽で、それがその時の自分にはめちゃくちゃ刺さったんですよ。現代音楽的なピアノにドラムとベースが加わって、一定のグルーヴはないけれど、何かすごく大きなサイクルの中でリズムが動いているように感じました。ブレイのピアノ自体も、エロティックとすら言えるくらいの変態的な何かを感じさせて、本当に独特ですよね。それからポール・ブレイにハマり、レコードもかなり買いました。これは70年代初頭のごく限られた期間、彼がシンセサイザーに取り組んだ作品のひとつで、CDでは持っているんですが、レコードを見るとやっぱり欲しくなりますね。僕は当時の解説を読むのがすごく好きなので、日本盤にも魅力を感じます。

Interview Part 1: 井上薫サウンドの源流を辿る

今回はインタビューも二本立てということで、このPart 1では、After Hours Sessionの話を起点に、井上さんの音楽的バックグラウンドやその変遷について伺いました。パンク、アシッドジャズ、ワールドミュージック、さらには現代邦楽へ……ディープな音楽談義に花が咲きました。

━━先ほどはAHSで素晴らしいDJをありがとうございました。井上薫さんのポストパンクMIXというのは貴重な気もしますが、今回のDJセットのテーマを教えてください。

井上:他の方のAHSも色々観せてもらったんですが、若手のDJはハウスが多かったので、自分は何か違うものをやってみようかなと思いました。それなら若い人達に“僕の世代の音”を紹介するような内容がいいかなと思ったんです。なので、自分がほぼリアルタイムで好きだったイギリス、ヨーロッパ、日本のポストパンク/ニューウェイヴを軸に、自分がDJになって以降にかけるようになったファンキーなテイストのものを織り交ぜたセットにしました。最近はダンス系のDJをレコードオンリーでやることはほとんどないし、今回は撮影もしていただけるという貴重な機会だったので、昨夜ウチで鬼練してきました (笑)。

━━個人的に、井上さんの音楽は、Chari Chariの頃から常にポストパンク的な精神性━━冴えたラディカルさやアート性など━━がサウンドの奥底に潜んでいる気がしていたので、今回のセットがまさにポストパンクで内心「やはり!」と快哉を叫びました。

井上:そう言ってもらえるのは嬉しいですね。僕の音楽の出発点は中学時代のYMOなんですが、高校の頃は、先ほども少し触れたとおり、バンドでギターをやるようになったんです。17歳の時に同じ学年の友達からハードコア・パンク・バンドに誘われて。地元が神奈川の相模大野だったので、横浜のライブハウスに結構出たりしてました。恐いハードコアパイセンだらけでしたが(笑)。そういう先輩のアティチュードや、The Sex PistolsのJohn Lydon (Johnny Rotten) の「すべてに対してNoだ!」というようなパンク・スピリットに結構な影響を受けてしまったんです。そういう態度は、大人になるに従ってうまく中和されていきますが、それが今もどこかに残っているんだと思います。さすがにもう「No」とは言いませんけど(笑)。

━━パンクを通過した上で、その後アシッドジャズの洗礼を受けたというのは、一見アンビバレンツなようにも思えますが、どんなきっかけだったんですか?

井上:アシッドジャズは、シンプルに言えば、ロンドンでGilles Petersonが提唱した“ジャズをかけて踊る”というカルチャーなんですが、僕が大学生だった89年当時、それを日本でもやろうとしている人達がいたんです。すでにDJをやっている友達から「今アシッドジャズがヤバい」という話を聞いていたりもしたので、僕自身も興味を持っていました。それで、バンドもやりながら、その人達のイベントにバイトで参加するようになったんです。ちょうどイベントのデコを運ぶ4tトラックを運転できる人間がいなかったので、免許を持ってる僕にやってみないかと声がかかり、二つ返事で引き受けました。

━━なんとトラックドライバーとしての参加だったんですね。

井上:そうなんです。それで川崎のクラブチッタにデコを運んで、現場を観たんですよ。DJはU.F.O.結成前の矢部直さんだったと思うんですが、高速の4ビート・ジャズをかけて、それに合わせてI.D.J. (I Dance Jazz)というロンドンのダンスチームが躍るんです。めちゃくちゃ洒落た格好で、アクロバティックなダンスを。それがとにかく衝撃でした。DJがレコードをかけて、人が踊って、それでみんなが盛り上がる。そういう光景を目の当たりにしたら、逆に自分が日本語でロックバンドをやってるのが途端にダサく思えてきちゃって(笑)。それでバンドを辞めて、徐々にDJを志すようになりました。

━━その後、94年にはChari Chariとして楽曲リリースをされるわけですが、四つ打ちのストレートなダンスミュージックではなく、その頃からすでにアンビエントやトライバルな要素も取り入れた異種交配的なサウンドを確立されてますよね。自身の音楽を創造するにあたって、そういった方向性はどこで定まったのですか?

井上:サンプラーとの出会いが大きいと思います。バンドを辞めて、自分で曲を作りたいと思った頃にJungle BrothersやSoul II Soulを聴いて、サンプリングで音楽を作るという手法に衝撃を受けたんです。バンド時代はギターで作曲をしていましたが、僕はアレンジまで全部自分でやりたいタイプなんですよね。ただ、それをやってメンバーに指図したりすると、めちゃくちゃウザがられる(笑)。一人でやればそういう煩わしさがないというのもあって、サンプラーとシンセを1台買いました。

━━買った時はどんな音楽のサンプリングから始めましたか?

井上:まずやってみたかったのが、エキゾチックな音楽をブレイクビーツに乗せて表現することだったんです。僕は当時、インドネシアの伝統音楽にかなりハマっていました。有名なのはガムランですが、インドネシアにはそれ以外にも色んな種類の伝統音楽があるんですよ。それを現地で聴いてみたいと思い、大学3年の時に初めて行って以来、20代の間に4、5回は行きました。そういうアジア的なエキゾチシズムって、日本とはまったく異なる部分もありつつ、どこか通底するものがあるんです。そういった感覚をブレイクビーツと融合させたら面白いんじゃないかなと思いました。

━━当時、そういう音楽をやっているミュージシャンは井上さんの他にもいたんですか?

井上:多分いなかったと思うんですよね。いないからこそ自分で作ってみたいと思ったし、自分で作りながら、何か新しいものを生み出してるんだという興奮があったのを覚えています。

━━エキゾチシズムという点では、WAVE時代の経験も大きいんじゃないですか?

井上:それはもちろんありますね。WAVEには音楽雑誌の募集を見て入社したんですが、当時、六本木店のワールドミュージックバイヤーをやられていたのが、現EL SUR RECORDSの原田尊志さんだったんです。僕は「ミュージック・マガジン」で原田さんの書いた文章を読んだりもしていたので、入るなら原田さんの下で働きたいなと思っていました。運よく僕も六本木店の配属になり、最初の半年だけジャズ担当をやった後、ワールドミュージックに異動になりました。

━━六本木WAVEといえば、当時の音楽文化の最先端を行く伝説の店として今も語り継がれていますが、ネットのない当時、どういう嗅覚を働かせてワールドミュージックのレコードを仕入れていたんですか?

井上:端的に言えば、DJ目線です。ワールドミュージックのコーナーは、当然世界各国の音楽を取り扱っているわけで、その中にはたとえば香港や台湾など、アジアのポップスもあるし、そのファンもいる。当時は既にCD時代も到来していたので、DJ目線だけで売り場を作るというのは無理な話ですが、そういった基本的なニーズにも対応できるように自分自身も勉強しつつ、その一方で、今で言う“キュレーション”のような提案型のコーナー作りが店側からも常に求められていたんです。僕はそこに自分なりのDJ目線を反映していました。

━━具体的に今も覚えている企画などはありますか?

井上:“地中海の音楽”といったテーマでコーナーを作ったのは覚えてますね。スペイン音楽、ギリシャ音楽、チュニジアのアラブ音楽などを一緒に並べて、そこにバレアリック的な共通項が見出せるんじゃないかという、ちょっとした妄想も込みで、看板やコメントを付けて、提案してみる。それをお客さんが買っていってくれる。そういうのはやっぱり嬉しかったし、ワールドミュージックは未知のものが常にたくさんあるので、自分自身もすごく楽しみながら仕事をしていました。

━━ワールドミュージックを知ることで、世界の文化や歴史背景にも詳しくなりそうですよね。

━━ワールドミュージックを知ることで、世界の文化や歴史背景にも詳しくなりそうですよね。

井上:そうですね。実は僕は、WAVEで働きながらライターをやっていた時期もあるんですが、元々自分には物を調べるのが好きというリサーチャー的なメンタリティがあって、それで民俗音楽についても色々と調べました。民俗音楽の世界は、その音楽の背景にある文化や人の歴史を知ることも重要なので、そういったことにも興奮していました。

━━それでは、自身の作品を作る上でも民俗音楽のサンプリングには慎重になる側面もありましたか?

井上:サンプリングする対象へのリスペクトが大前提でありつつ、厳格さとカジュアルさのバランスを自分なりに見つけながらやってはいました。あの頃は「ミュージック・マガジン」が民俗音楽を積極的に推していて、編集長の中村とうようさんが、白人が民俗音楽にアプローチしたりするのを、文化的剽窃であると舌鋒鋭く批判されていたりもしたので、僕自身もそれに強く影響を受けているんです。だから、自分の音楽を作る際にも、イージーにやらないことは常に意識しましたね。とはいえ、あくまで自分なりのバランス感覚なので「こんなやり方はけしからん」と怒る人もいたかもしれませんが。ただ、やるからには、それを“モノにする”というとおこがましいですが、“自分の音楽”として自信を持って提示できるレベルまでやり込もうという意識はありました。

━━最近のご自身の作品では、現代邦楽にもアプローチされていますが、それも予てからのワールドミュージックへの興味の延長にあるものですか?

井上:それはCHEE君のPHYSICAL STOREに行くようになってからなので、割と近年の話です。ある時から、お店に行ってはコーヒーを飲んで何時間も駄弁るような関係になったんですが、4、5年前だったか「現代邦楽ってヤバいよね」という話題になって。それがどんどん盛り上がって、日本人の現代音楽の作曲家の話になり、武満徹の凄さについて語り合ったりしました。それからお互いが見つけたものを定期的に報告し合うようになり、それが発展して、彼のお店でトークショーもやりました。日本の現代音楽や現代邦楽をかけながら紹介する、研究成果の発表会みたいなイベントでしたが(笑)、ちゃんとお客さんも来てくれて形になりました。

━━現代邦楽の面白さはどういうところにあると思いますか?

井上:僕がハマったきっかけとして一番わかりやすい例を挙げるなら、箏ですね。たとえば、箏を非常に現代音楽的なアプローチでミニマルに演奏したりとか、“三十絃”という30弦の箏の低音部をパーカッションのように叩いて演奏して、もの凄い低音を出す人がいたりするんですよ。僕自身、雅楽は元々好きだったものの、そういう文脈とは異なるところにまた別の世界が広がっていることを知って、そこから一気に日本の音楽の伝統的かつ現代的なアプローチに興味が湧いていきました。

それと同時期に、あるアンビエントの野外フェスで今西紅雪さんという女性の箏奏者に出会ったことも大きいですね。“現代・現代邦楽”とでもいうようなすごい活動をしてる方なんですが、彼女が、DJが注目する現代邦楽というものにものすごく興味があると言って、先ほどのトークショーにも来てくれたんです。それで友達になって、いつか一緒にレコーディングをしようと話してるんですが、まだ実現できずにいます。

━━昔から様々な民俗音楽に触れてきた上で、現代邦楽にアプローチしたというのは、日本人ならではの表現やアイデンティティを再発見したいというような意図もありましたか?

井上:自分の音楽を作るにあたって、日本人としてのアイデンティティを上手く提示できないだろうかという思いは、実は20代の頃からあったんです。ただ、クラブミュージックの文脈でそれをやる方法が当時はよくわからず、唯一、雅楽をサンプリングしてブレイクビーツ化した曲があったくらいでした。かつてはそういう民族的なアイデンティティのようなことを、政治的な意味合いではなく、強く意識した時期がありましたが、今はもっとフラットな感覚で、伝統的な楽器や奏者と一緒に自分がやれることって結構あるんだなと気づいた感じです。今西紅雪さんとのコラボも含め、今後もっと形にしていきたいと思っています。

━━それは私もぜひ聴いてみたいです。楽しみにしています。

井上:頑張ります。

Interview Part 2: 井上薫とレコード

Part 1から一転、インタビュー後半は、リラックスしたムードの中、井上さんのレコードとの関わり方について伺いました。井上さんのピュアなレコードラヴァーとしての顔をお楽しみください。

━━現在レコードショップに通う頻度はどのくらいですか?

井上:週イチくらいですかね。というのは、僕にはお一人様を満喫できる完全に自由な時間というのが週イチくらいであって、最近は都心を長距離散歩するのが趣味なんですよ。それで早い時間帯に家を出て、どこかでお昼を食べて、美術館に行く、というのが好きなんですが、その道中にレコード屋が密集しているエリアがあったりするじゃないですか。だから、散歩ルートにはレコード屋も入れるようにしています。

━━特にお気に入りのルートはありますか?

井上:今一番アツいのは、竹橋にある東京国立近代美術館から歩くルートですね。個人的に今、近代美術が面白くなってきていて。だから、そこから神保町まで歩いてご飯を食べて、そのまま御茶ノ水に抜けてディスクユニオンを見る、というのをよくやっています。そこで終わりの時もあれば、調子のいい時はさらに歩いて、水道橋を経由して茗荷谷まで行きます。全長6kmくらいかな。色々な建築物の間を歩いていく絵的な猥雑さ、または構築美・地形の妙も楽しめて、めちゃくちゃ面白いんですよ。昔は、自然の方が好きで東京は大嫌いみたいな思いが芽生えたこともありましたが、今になって都心を歩くことの面白さに目覚めました。

━━いま所有しているレコードの枚数は?

井上:どのくらいだろう? 家に約5000枚入るレコード棚があって、そこからはみ出さないようにしようと思っていたんですが、結局溢れちゃって、棚の前とか色んな場所にレコードが散乱してる状態です。僕は2000年代中盤からDJをどんどんデジタル化していったので、まったくレコードを買わない時期がしばらくあったんですよ。しかも、今の家に引っ越す時にもレコードをかなり処分したので、最初は棚にかなり余裕があったんです。それが10年くらい前から何かのきっかけでまたレコードを買うようになって、定期的に処分しつつも徐々に増えてゆき……。今は棚から溢れちゃってます。やっぱり自分で探して買うのって最高に面白いじゃないですか。止まらないんですよね。なんなんだろう、あれは。

━━レコードコレクションのジャンル構成比はどんな感じですか?

井上:アンビエント寄りのものも含むクラブ系全般が2~3割。ジャズが1割強。ソウル/レアグルーヴ系が1割弱、ジャンル分けできない“オブスキュア・サウンズ”系や実験音楽などが2割弱、世界の音楽が2割くらい。ここはアフリカとラテン、ブラジルが多めです。和物が1割弱、あとポストパンク/ニューウェイヴも1割弱、それと自分がリリースしたものや自分が関わった作品のセクションもあります。

━━王道のロック系はあまりお持ちではないですか?

井上:いわゆる“ロックらしいロック”というのは中学生の時に買っていたくらいで、今も手元に残しているのは、The Velvet Underground~Lou Reed、Led Zeppelin、Jimi Hendrixなど、ごく一部だけです。ただ、最近はそういうものもやっぱりいいよなと思うようになって、こないだDavid Bowieが70年代にベルリンで録音した三部作『Low』『Heroes』『Lodger』を日本盤で買いました。解説が読みたかったのもあるし、UKオリジナルはもうだいぶ高くなってますからね。

━━オリジナル盤へのこだわりはありますか?

井上:さすがにそれはもうないですね。昔は、たとえばオランダのアーティストだったらオランダ盤が欲しいっていうような、国への拘りでオリジナル盤を探していた時期もありましたけど、“ブルーノートの初版”のようにレアなオリジナル盤を高値で買うといったことには元々あまり興味がありませんでした。凄いオーディオのある場所で、人から薦められてオリジナル盤の音を聴かされたらハマッちゃった、というような話はよく聞くので、そういう体験があるとまた違うのかもしれませんけどね。

━━いま特に探していたり、ハマッているジャンルはありますか?

井上:現代邦楽を含む、広義の現代音楽。室内楽的な小編成で、あまりダイナミクスが強くなく、アンビエント的に聴こえるようなものを探してます。

あとはジャズですね。さっきのPaul Bley然り、近年はCHEE君のお店の影響で、ジャケットは昔から知ってるけど聴いたことがなかったような作品をよく買うようになりました。あとECMに関してはずっと買い続けていて、今も引き続き持ってないものを探しています。

それ以外にも興味が本当に多岐にわたるので、お店に行ったら時間の許す限りなるべくすべてのコーナーを見るようにしてます。

━━今のレコード・ウォントリストのトップは?

井上:トップかあ、なんだろうな……。ちょっとDiscogsのウォントリストを見てもいいですか? 結構登録してるんですが、現代音楽で本当に面白いやつは高いんですよ。

その中で、トップを決めるのは難しいんですが、高いけど欲しいなと思うのは、Lovely Musicというアメリカの現代音楽レーベルから出ているStephen Montagueの『Slow Dance On A Burial Ground』(1984) 。片面1曲のミニマル音楽的な内容なんですが、すごくいいんですよ。これは欲しいです。

井上:もう1枚は、Cloud Danceの『Dance Free』(1982) というアルバム。これはアメリカでガラージやロフトクラシックになっているはずで、タブラなどの入ったダンサブルな内容なんですが、今はもうめちゃくちゃ高くなってますね。3年くらい前に18,000円程で売っているのを見つけて、結局買わなかったんですが、今見たらもう4万を超えてました(笑)。

━━最近新たに聴いた音楽の中で特に感銘を受けたものはありますか?

井上:色々ありすぎて難しいですね……。たとえばジャズで挙げると、Anthony Davisというピアノ奏者の『Undine』(1987) というアルバム。ロフトジャズなどをやっていた黒人の鍵盤奏者なんですが、多分クラシックの素養がある人で、フリー・ジャズなんだけど構築的といえるような、非常に現代音楽的なところがあって。僕はそういうものにめちゃくちゃ弱いんですよ。

あとは、ECMから出ているPaul Motian Trioの『It Should Have Happened Long Time Ago』(1985) 。これも最近レコードで買って、初めて聴きましたが、すごく良かったですね。正直なところ、80年代のジャズにはつまらないものも結構あるけど、ECMは常に面白いですね。

井上:こうして振り返ると、なんだかんだ僕も結構レコードを買ってますね(笑)。レコードが好きなんですよ、とにかく。レコードの魔力って何なんでしょうね?

━━逆にお聞きしますが、何だと思いますか?

井上:一言では言えませんが、ひとつはやっぱりアートワークですよね。僕は美術、特に絵画が好きなので、レコードにも平面の美術という共通点を感じているのかもしれません。とにかくこのジャケットのサイズ感がちょうどよくて、無性に惹かれます。

もうひとつは思い入れ。10代の頃から一生懸命お小遣いを貯めて買っていましたが、お金がないから貸しレコード屋で借りてカセットテープに落とすということもよくやっていました。そういう、当時は買えなかったものを大人になって少しずつレコードで買い揃えていくという楽しさもあって、そこにはノスタルジーも含まれますよね。

だから、レコードってあらゆる感情を焚き付けられるものなのかもしれません。未知のものに出会う喜び、ノスタルジー、収集欲、それに加えて探す楽しさもありますからね。レコード屋に行って、時間を忘れて掘って、最終的に買うものがなかったとしても見ているだけで楽しいじゃないですか。

━━そんな井上さんにとって“良いレコードショップ”とは?

井上:なんだろう……ジャンルに縛りがないこと。表面的ではなく、深く考えて品揃えをしていること。店主が異常に音楽が好きで、かつ対話ができること。今はもう昔みたいに店主が高圧的な店はないかもしれないけど、こちらが何か質問しても快く答えてくれて、色々教えてくれたり、聴かせてくれるお店は嬉しいですよね。でも僕は、どのレコード屋にもそれぞれの良さがあると思うし、定期的に行きたくなるので、単純にレコードショップというもの自体が好きなんです。