レコードを愛するゲストを毎回迎え、ELLA ONLINE STOREのラインアップから“いま欲しい5枚”を選んでもらうインタビュー・シリーズ“WHAT’S IN YOUR CART?”。

今回は、和モノ/シティポップ・リバイバルの旗手として、自身のメインプロジェクト“RYUSENKEI”はもちろん、プロデューサーやDJとしても20年以上にわたってシーンを牽引してきたクニモンド瀧口さんが登場。シンガーソングライターのSincereさんが正式メンバーに加わり、ユニット名を“流線形”から“RYUSENKEI”に改めて今年リリースされたニューアルバム『イリュージョン』は、創立55周年を迎えた新生ALFA MUSICからのリリースということでも大きな話題を呼んでいます。

そんな瀧口さんがELLA RECORDS VINTAGEの棚から選んでくれたのは、“いま欲しい5枚”ならぬ“売ったことを後悔している5枚”。真剣に買い直しも検討しているというレコードたちは、ジャズやアフリカものなど、瀧口さん=“和モノの人”というパブリックイメージを超えた多彩な顔ぶれになりました。

なお、今回はトークが大いに弾んだため、インタビュー本編に収まりきらなかったパートをボーナストラックとして用意しました。幼少期からの多彩な音楽遍歴や、RYUSENKEIの新作について、そして昨今のシティポップブームに対する思いまで、カットするにはあまりに惜しい濃密な内容ですので、ちょっと長めですが、ぜひ最後までお楽しみください。いつもとは違う瀧口さんの一面を知ることができるだけでなく、やはり優れたポップミュージックを創るには、幅広い音楽に対する深い愛情と造詣が不可欠であることがよくわかる、「人に歴史あり」なインタビューです。

Interview & text: Mikiya Tanaka (ELLA RECORDS)

Photo: KenKen Ogura (ELLA RECORDS)

Furniture design & production, Interior coordination: "In a Station"

Special thanks to: Satoshi Atsuta

クニモンド瀧口の“いま欲しい5枚”

①Jorge Dalto/Chevere(1976)USオリジナル

昔、フュージョンが大好きな友達がいたんですけど、ちょうどその頃、Jorge Daltoの『Rendez-Vous』(1983)っていう鈴木英人さんのジャケットの日本企画アルバムがめちゃめちゃ流行ったんですよ。それで名前は知ってて、George Bensonの『Breezin’』(1976)で鍵盤弾いてる人だってこともその友達から聞いたりしてたので、ちょっと気になる存在でした。それで20代の頃に、たしか渋谷のハイファイ・レコード・ストアだったと思うんですけど、たまたまこのレコードのジャケットが目に入ったんですよ。そしたら店員さんに「それいいよ」って勧められて、聴いてみたらめちゃめちゃ内容良くて。それから一時期ハマって聴きまくった1枚です。ジャケットもLPサイズで見るとコラージュがすごくて、可愛い感じなんですよね。

でも、30代の結婚・引越しのタイミングで、スペースの都合上、LPをまとめて処分したことがあって、その時に売っちゃったんですよね。もう聴かないかなと思って。それをまた聴き直すようになったきっかけは、スウェーデンのRoman Andrenが出てきた時です。彼の音楽を聴いた時に「何かに雰囲気が似てるな~」って思って、「あ、Jorge Daltoのあのアルバムだ。そういえばアレ、いいアルバムだったよな~」って思い出して、改めて聴いてみたら、やっぱり良かったです。

②石川晶とカウント・バッファロー/Okinawa(1976)日本盤オリジナル

石川晶さんは、最近すごく人気ですよね。僕、石川さんのお名前を初めてクレジットで見たのが「宇宙戦艦ヤマト」なんですよ。ヤマト世代で大好きだったのと、宮川泰さんがアレンジするものが大好きだったので、サウンドトラックを聴いてたんですね。そこに石川晶さんがドラムでクレジットされてて。ただ、当時は小学生なので、ミュージシャンのクレジットに重きを置いたりは当然してなかったんですけど。それが20代になった頃に、石川晶さんが歌ってる「土曜の夜に何が起ったか」(1970)っていうALFAから出てたシングルに出会って、「どこかでお名前聞いたことあるな」と思って、色々調べていくうちにカウント・バッファローに行き着いて。それで、ヤマトのクレジットを改めて見てみたら、カウント・バッファローの面々が演奏してて驚いたっていう、そんな思い出のある方なんです。

このアルバムは、伊集加代子さんとタイム・ファイブがコーラスで参加してるディスコアルバムで、すぎやまこういちさんの編曲ではあるんですけど、「宇宙戦艦ヤマト」に雰囲気がすごく似てるんですよ。20代の頃に買って、A1の「サスカッチ」って曲がすごく好きでした。買った当時は全然高くなかったです。都市のイメージアルバムみたいなライブラリー系っぽいイージーリスニング作品がその頃はよく作られてたんですけど、このアルバムもそういうコーナーで見つけた記憶があります。石川さんの作品の中では、ジャズファンクというよりもエレベーターミュージックに近いテイストだったので、買って2、3年で手放しちゃったと思うんですよね。でも、最近の僕は南国が好きで、沖縄とか石垣島に行く機会も多いんですけど、そんな時に「そういえば石川晶さん、『オキナワ』ってアルバム出してたな」なんて思い出したりするんですよ。今はB1「沖縄ブルース」とかB4「サンセット沖縄」みたいな、ディスコにちょっと沖縄音階が入ってる感じも気に入ってます。

③Trevor Walters/Walters Gold With Love(1985)UKオリジナル

これはUKラヴァーズで、買ったのは割と最近なんですよ。ナツ・サマーのプロデュースをするようになって、もっとちゃんとラヴァーズを聴かないとなと思って、色々聴いて辿り着いたのがコレで。だから8年前くらいかな? Carroll ThompsonとデュエットしてるA4「Love Won’t Let Me Wait」っていう曲は、実は『Natsu Summer & Dub Sensation』に入ってる「夜は嫌い」の元ネタです。「Love Won’t Let Me Wait」自体は、ソウル・シンガーMajor Harrisのカヴァーで、オリジナルはちょっと濃すぎるんですけど、こっちはレゲエ調でライトな感じになってるのがいいんですよね。他にもいい曲が揃ってて、普通にリスニング用としても聴けるラヴァーズロックです。近年の断捨離の中で手放しちゃったんですけど、最近はあまり見かけなくなっちゃいましたね。

④Kenny Barron/Lucifer(1975)USオリジナル

僕、90年代にタワーレコードでジャズのバイヤーをやってたんですけど、その当時は(本作のリリース元の)Museっていうレーベルは、そんなにメジャーではないというか、Blue NoteとかMilestoneみたいな有名どころと比べると、もうちょっと端っこのイメージがあって。ただ、レコード屋さんに行くとMuseの盤も色々あるし、CD化されてないものも多いから、気になってはいたんです。当時の僕は、Strata-EastとかBlack Jazz、Tribeあたりを聴き始めていた頃だったんですけど、このアルバムはジャケットもそっち系のそそられる雰囲気があるじゃないですか。それで聴かせてもらったら、すごく良かったので買いました。当時の僕の中では、Kenny Barronって、あまり70年代の印象がなくて、どちらかというと80年代後半から90年代にかけてトリオとかで活躍してる正統派のイメージが強かったんですよ。こういうソウルとかジャズファンク寄りのこともやってる人だとは思ってなかったので、意外な一面を見た気がしましたね。

これも手放したのは30代の引越しの時だったと思います。1,000円いかないくらいで売っちゃって、今思うとすごく安いんですけど、当時買った金額も200~300円くらいですからね(笑)。30年前はそんな感じでした。

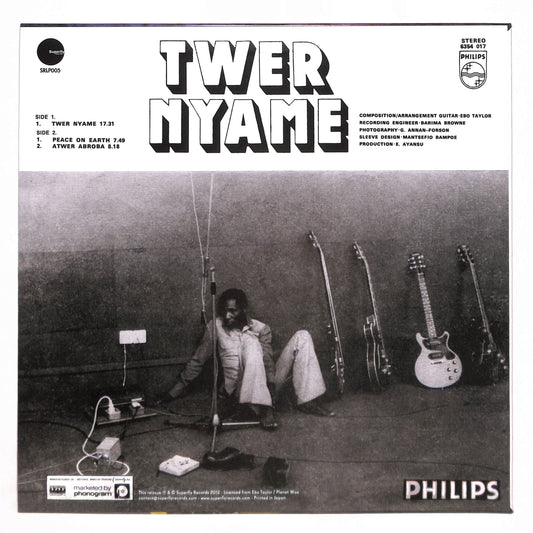

⑤Ebo Taylor/Twer Nyame(1978)’12 仏リイシュー

これもやっぱり20代の頃なんですけど、レアグルーヴ経由でジャズが流行ってて、その流れでEbo TaylorとかFela Kutiとか、アフリカのミュージシャンがロンドンで活動してる時期の音源をすごく聴いてた時期があるんですよ。The StargazersとかThe Broadway Dance Bandとか、西アフリカのハイライフにも触れる中で、Ebo Taylorっていう人がいいんだなと思って。その当時、Fela KutiのCD一斉再発があったりでアフロものが流行って、レコードもアフリカ盤が日本にちょっと入ってきてたんですよね。このアルバムも当時はガーナ盤しか出てなかったので、ガーナ盤のオリジナルを持ってました。当時からまあまあ高かった印象ですけど、Ebo Taylorのアルバムを色々聴かせてもらった中でも、これは特に内容が良くて気に入ったので買いました。とはいえ、あまり高頻度で聴くものではなかったので、やっぱり結構早い段階で売っちゃったんですけど。その頃はアフリカ音楽が流行ってない時期だったみたいで、かなり安く買われちゃいました(笑)。この再発盤はジャケットの印刷が粗いのが残念ですね・・。

で、なんでまた欲しくなったのかというと、Donna LeakeっていうイギリスのDJが去年か一昨年くらいにかけてたんですよ。「これ聴いたことあるな・・そうだ、Ebo Taylorのあのアルバムだ」って思い出して、それでまた自分の中でちょっとアフロブームがきてます。

Interview: クニモンド瀧口とレコード

━━レコードとの出会いを教えてください。

瀧口:僕は今55歳なので、レコード世代なんですよね。で、小さい頃はTVアニメが流行ってたんで、その主題歌をレコードで買うようになったのが最初ですね。

そもそも、うちの親父が趣味の人だったんですよ。オーディオマニアで、クルマ好きで、コーヒーはサイフォンで淹れる。でも住んでるのは借家っていう(笑)。クルマはフェアレディZ 432といすゞベレットの2台持ちで、当時はスーパーカーブームだったので、学校帰りに友達がウチにクルマを見に来たりとかして、「すっげー! メーターが240km/hまである!」みたいな(笑)。

オーディオも、メーカーは忘れましたけど、木枠の4チャンネルステレオがあったり、オープンリールデッキとか8トラックまであったんですよ。それで僕、小学生の時はリールテープを自分で切って繋いで、編集して遊んでました(笑)。いまだに機械の裏の配線とかをイジるのが大好きなんですけど、それはこういう家庭環境で育ったからだと思いますね。

━━お父さんはレコードもたくさんお持ちだったんですか?

瀧口:結構ありましたね。僕の親世代の人って、ポール・モーリアとかパーシー・フェイスみたいなイージーリスニングとかラウンジミュージックが好きじゃないですか。そういうものとか、さっきの石川晶さんみたいな日本のジャズメンが演奏に参加したムード音楽調のやつ。あとはエッチな女の人のジャケットのムード音楽とか(笑)。そういう中にGAROとか小坂明子さんの「あなた」みたいな歌謡曲のヒットタイトルも多少ある感じでしたね。それで自分でもレコードが欲しくなって。

━━どんなレコードを買ったか覚えてますか?

瀧口:幼稚園の頃に初めて自分のお小遣いで買ったレコードは、いずみたくシンガーズの「帰らざる日のために」(1974)っていうシングルでした。中村雅俊主演の「われら青春!」っていうドラマの主題歌だったんですけど、親と一緒にドラマ観てて、幼稚園児ながら音楽の青春っぽい感じにグッときちゃって(笑)。

LPだと、自分で買った中で特に印象深いのは、さっきも話に出た『交響組曲 宇宙戦艦ヤマト』(1977)ですね。小学校低学年ぐらいでヤマトにかなりハマってて、音楽にもグッときてたので、このLPは絶対に欲しいと思って買いました。

━━現在レコードショップに通う頻度は?

瀧口:今はネットで見ることの方が多いんですけど、欲しいと思ったレコードがただ送られてくるだけっていうのもなんか味気ないじゃないですか。やっぱりたくさんのレコードに囲まれてる中で見たいっていうのはあるから、たまにお店にも行かなきゃと思って。それで最近は、ネット注文の店頭受け取りサービスを利用してて、下北沢のユニオンさんとかは結構行きますね。お店にレコードを受け取りに行ったついでに他のレコードも物色するっていう。それでいい盤に巡り合ったり、こんな再発出てたんだと思って買ったりすることもありますから。

━━いま所有しているレコードの枚数は?

瀧口:今持ってるのは、圧倒的に7インチなんですけど、ユニオンさんの7インチ収納ボックスで10箱くらいですかね。だから1500枚前後? 結構厳選されてます。LPは本当に好きなものだけが残ってる感じです。たとえばMarlena Shawの『Who Is This Bitch, Anyway?』みたいに定期的に聴きたくなるものですね。一部は知り合いのカフェに預けてるんですけど、それを入れても150枚くらいだと思います。

さっきも言ったとおり、30代の頃にレコードをまとめて処分しちゃったんですよ。だから、流線形(現RYUSENKEI)を始めて、地方にDJで呼んでもらえるようになった当初はCDでやってました。でも、どこに行っても「瀧口さんってアナログじゃないんですね」って言われて(笑)。やっぱりみんなアナログでやってほしいって言うんですよ。それで買い直さないといけないわけですけど、また色んなジャンルに手を出しちゃうとキリがないから、もう和モノばっかり買おうと。しかも、LPだと場所を取っちゃうから、和モノでも7インチだけ買おうと決めました。それで今は7インチばっかり持ってます。

━━7インチのコレクションはどのように管理してるんですか?

瀧口:和モノは箱ごとに1軍、2軍、3軍みたいな感じで分けてあります。DJで毎回同じ曲をかけるのが好きじゃないので、選びやすいようにそうしてます。最近のタイトルはそれとは別に分けてありますね。洋楽は、ソウル、ジャズ、ワールドミュージックくらいのザックリした分け方です。

━━現役でLPを買っていた当時、オリジナル盤へのこだわりはありましたか?

瀧口:30年くらい前の話になっちゃいますけど、当時、僕が好きだったようなジャンルは、ソフトロックにせよ、スピリチュアルジャズにせよ、まだあまり再発が進んでいなかったので、特にこだわりなく買ったものが必然的にオリジナルっていうケースが多かったですね。和モノも買ってましたけど、やっぱり今みたいに再発なんてされてないから、ほとんどオリジナル盤しか存在しなかったし。もちろんジャズは、BLUE NOTEみたいにバリエーションが豊富なものもあるし、OJCの再発も出てましたけど、わざわざ高いオリジナルを狙ったりはしてませんでした。むしろ状態がいいものを探して買ってましたね。

━━いま特に探していたり、ハマッているジャンルはありますか?

瀧口:Ebo Taylorのところでも話しましたけど、最近はまたアフロのブームがちょっと来てて、7インチを買ってます。Tylaとかアマピアノも聴いてて、いいなと思いますけど、あれはポップス寄りの感覚で聴いてるので、今僕が求めてるアフリカものは、もっとドス黒い感じの、アフロビートとかファンキー・ハイライフとかですね。あと、和モノの7インチには常に欲しいものがあります。

━━レコード・ウォントリストのトップを教えてください。

瀧口:これまでトップに君臨してたようなものは、割と買えちゃったんですよね。Richie Rome「Deep」のUK盤オンリーの7インチシングルとか、Azymuth「Dear Limmertz」の7インチとか。円安になる前に結構安くeBayで買えて。

LPだと、ちあきなおみさんの『あまぐも』は、もうずっと欲しいと思ってますけど、欲しいと思った時にはすでに高嶺の花でした。

あとは和モノの7インチですね。見つかったら欲しいなくらいの感じですけど、このあたりはずっと探してます。

・EPOさんの「雨のケンネル通り」がB面に入ってるプロモオンリー7”

・滝沢洋一さん「最終バス」のプロモオンリー7”

・太田裕美さん「水車」のプロモオンリー7”

太田裕美さんは、B面の「白いあなた」っていう曲がすごくいい曲で、7インチで欲しいんですけど、プロモオンリーなので結構高いんですよ。

なんか僕、7インチへのこだわりっていうのがすごくあって。「へー、これ7インチあるんだ!」って思われるような優越感じゃないですけど、7インチでかけるスタイルがカッコいいなと思って。それは永井博さんのDJを見たことがきっかけだと思います。あの方も基本7インチしかかけないんですよ。永井さんとは知り合って10年ちょっとになりますけど、そのこだわりに影響されましたね。

━━瀧口さんにとって“良いレコードショップ”とは?

瀧口:レコード屋さん以外にも当てはまっちゃいますけど、居心地がいい空間であること、ですかね。ちょっと長い時間滞在できて、店員さんと話せるような。

これは実体験なんですが、僕、高校生の頃に池袋のとあるレコード屋さんに結構通ってたんですよ。お店の名前は忘れちゃったんですけど、ビルの3階くらいに入ってて、ドレッドヘアーのお兄さんが黙々とレコードを拭いてたりするような店で。だから最初はすごく緊張したんだけど、なんかそこに並んでるレコードがすごく良さそうに感じたんですよね。で、かかってる曲を店員さんに聞いてみたら気さくに教えてくれて、これのこういうところがいいんだよね~みたいな説明もしてくれて。それから通うようになりました。店員さんの雰囲気とか、いい盤がありそうな空気に包まれてる感じが心地よくて。

ユニオンさんみたいにメジャーなお店は入りやすいですけど、レコード屋さんって、大体どこも最初は緊張するじゃないですか(笑)。そういう緊張が、ふとした瞬間に心地よさに変わるのって、店員さんとか、お店そのものが醸し出す雰囲気なんじゃないかなって思います。

僕はやっぱり若い子にもっとレコードを聴いてほしいと思うんですよ。でも、若い子はそんなにお金持ってないし、今はレコードもかなり高いじゃないですか。で、たとえば今月の給料から1万円分だけレコードを買おうと決めてお店に行ったときに、どういうレコードを入り口にするのかって重要だと思うんです。そういう意味では、知識を持った店員さんと話せて、若い子が楽しんでレコードを買えるような、居心地のいいお店が増えるといいですね。

Bonus Track: クニモンド瀧口が“和モノの人”になるまで

ここからは、本編に収まりきらなかったインタビューパートをボーナストラックとしてお届けします。まるで時代を追体験するような瀧口さんの豊かな音楽遍歴、そして、シティポップの担い手としての思い。音楽ファンならば共鳴する部分や参考になることがきっとあるはずです。

━━本格的な音楽への目覚めや、いわゆるシティポップ的なサウンドとの出会いは?

瀧口:小学校の低学年くらいは、時代がフォーク全盛期だったので、隣のお兄さん・お姉さんとかの影響で、松山千春さん、さだまさしさん、中島みゆきさんとかを聴き始めて、そこからだんだんオフコースとかに行って・・っていう感じでしたね。中~高学年くらいになると、TVではYMOがかかってたり、山下達郎さんの「愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-」(1979)がJAL沖縄のCMで流れてたり、吉田美奈子さん、大貫妙子さん、RAJIEさんが出てたりで、なんとなくそういう方々の名前はインプットされてました。ただ、自分の中では、まだフォークとかニューミュージックと呼ばれてる音楽の方が感性にフィットしてましたね。

━━ではシティポップがしっくりきたのはいつ頃ですか?

瀧口:中学に入ってからですね。中学生になると、やたら音楽に詳しい友達が出てくるんですよ。自分も小学校の終わり頃から「ベストヒットUSA」を観て、洋楽を徐々に聴き始めてたし、音楽は詳しい方だと思ってたんですけど、中学には自分の知らない音楽を知ってるヤツがいっぱいいて(笑)。それで、達郎さんとか大滝詠一さんを聴いてるような友達の家に入り浸るようになったんです。しかも、その友達のお兄さんが大学生で、フュージョンとかAORのレコードを大量に集めてたんですよ。オーディオも凄くて。それで友達がNeil LarsenとかRupert Holmesとか、お兄さんのレコードをいっぱい聴かせてくれて。だから、学校の部活が終わるとそいつの家に行って、遅くまで聴きまくって・・ていう音楽三昧の日々でしたね。ただ、お兄さんがいないタイミングを狙ってこっそりやってたので、そいつは後でお兄さんにバレてボコボコにされるっていう(笑)。その友達は、今はプロのベーシストとしてやってます。

━━中学生でナイアガラにフュージョン、AORとは、そのままRYUSENKEIへと至る純粋培養って感じですね(笑)。

瀧口:いや、それがね、高校になると今度は別の友達に誘われて、The Sex Pistols、The Clash、The Damnedみたいなパンクとか、Joy Division、The Cure、Thompson Twinsみたいなニューウェイヴのカヴァーバンドをやるようになるんですよ(笑)。僕は中学の頃からエレキギターを弾いてたんですけど、友達とやるならフュージョンとかよりそういう音楽の方がカッコいいなと思って。そもそもフュージョンは難しくて演奏できないし(笑)。あとは当時、YMOの影響でシンセサイザーやキーボードが大流行りしてたので、キーボードのいるバンドをやりたいっていうのもあって、そっち方面に行った感じですね。

そんな時期にThe Style Councilも出てきたので、『Café Bleu』(1984)で歌ってたTracey Thornに興味を持ったり、その流れでイギリスのシーンにも注目するようになっていきました。あと、その頃Paul Wellerが選曲してたラジオでCurtis Mayfieldとかを聴いて、ニューソウルも聴き始めましたね。

━━かなりハイセンスな高校生ですね。その頃はもう洋楽一辺倒ですか?

瀧口:そんなことはなくて、リスナーとしては、今で言うシティポップみたいな音楽も引き続き聴いてたし、山下達郎さんは当時から好きで追いかけてました。で、10代後半になると、次に影響を受けるのがPIZZICATO FIVEだったんですよ。その頃出会ったお洒落な女の子の友達に教えてもらって。NON-STANDARD(細野晴臣氏がテイチクに設立したレーベル)時代のちょっとニューウェイヴ感もあったピチカートから入って、その後出たファーストアルバムの『couples』(1987)でハマりました。そこから僕、小西康陽さんが書いたライナーノートもめちゃめちゃ読むようになるんですよ。それでソフトロックにも目覚めたし。ちなみに僕、小西さんは作詞家としても本当に尊敬してます。あんなに映画のような歌詞を書ける人ってなかなかいないと思いますよ。

話を戻すと、その女の子からは他にも初期のOriginal Loveとか、色んな音楽を教えてもらって意気投合したので、一緒にバンドもやりました。ちょうどその頃、Lollipop Sonic(フリッパーズ・ギターの前進バンド)が出てきて、仲良かった下北沢の古着屋の女の子が、たまたま彼らの友達だったんですよ。それで「友達のバンドがデビューするからライヴ観に行こうよ」って誘ってくれて。それで僕らもLollipop Sonicみたいなバンドやりたいな~なんて思って、ソフトロックとかネオアコっぽい音楽をシモキタの路上で演奏したりしてました。芽は出なかったですけど(笑)。

━━瀧口さんのネオアコはぜひ聴いてみたいです(笑)。それにしても音楽的に大充実の10代を過ごしましたね。

瀧口:そうですね~。それで20代になると、池袋のタワーレコードで働き始めるんですけど。当時、池袋パルコの中にオンステージ・ヤマノっていうレコード屋さんがあったんですよ。そこの品揃えがヤバくて。ロジャニコ(Roger Nichols & The Small Circle of Friends)のUSオリジナル盤がシールドで売ってたり、Frank Cunimondo Trio の『Introducing Lynn Marino』もシールドで買いました。他にもSalt Water Taffyの『Finders Keepers』とか、The Carnivalとか、そういうものがシールドで、しかも1枚だけじゃなくて、10枚単位とかでドサッと置いてあったんですよ。中古盤屋じゃなく新品のお店だったので、基本みんなシールドなんです。今じゃ夢のような話ですけど、とにかく自分の知らないソフトロックとかお洒落な音楽がレコードでもCDでも溢れてたんで、めちゃめちゃ通いましたね。店長の斉藤さんっていう方がいらっしゃって、THEATRE BROOKの佐藤タイジさんも働いてて、「コレどんな感じですか?」って聞いたりして。あそこで買ったレコードは随分ありましたね。値段も、今じゃ考えられないくらい安い金額で売ってましたから。

━━当時、本国でソフトロックはほとんど評価されてないから、デッドストックをまとめて仕入れたり出来たんでしょうね。本当に夢のような話です。ところで瀧口さんがタワーレコードでジャズバイヤーになったのはどんな経緯で?

瀧口:当時、イギリス人DJのNorman JayとかGilles Petersonの影響もあって、アシッドジャズとかレアグルーヴが世代的に流行ってたんですよ。だからソフトロックとかと併行してそういうものも聴いてて。それでタワーレコードの面接で好きな音楽を聞かれた時に、「今はジャズが好きです」って言っちゃったんです。そうしたら「じゃあ君、ジャズのアシスタントね」って(笑)。それでアシスタントから始めたんですけど、やっぱり僕、音楽が好きだったので、そのままジャズの世界にものめり込んでいっちゃって。最初はBill EvansとかJohn Coltraneとか、名盤と呼ばれるものをひたすら聴いてましたけど、バイヤーに昇格する頃には、impulse!みたいな方面に傾いていくんですよ。コルトレーンなら『Giant Steps』じゃなくて『A Love Supreme』だよね、みたいな。それでArchie SheppとかPharoah Sandersを聴くようになると、そこからもっとディープな世界が拓けていって、Strata-East、Black Jazz、Tribeとかも聴くようになって・・っていう。で、ちょうどその頃、海外でESPの一斉再発があったので、店に仕入れて聴いてみたら、難解なんだけどカッコいいんですよ。と同時に、こういうものを聴いてる自分がカッコいいっていうのもあって(笑)。そこからフリージャズとかSun Raにもハマッていきましたね。そんな20代でした。

━━その頃もご自身の音楽活動は続けていたんですか?

瀧口:たまに友達とバンドでライヴをやったりはしてました。あと、宅録で曲を作るのを高校時代からずっと続けてたんですよ。その頃は、AKAIのMPC2000(97年発売)っていうサンプラーを買って、サンプリングで音楽を作ったり、当時流行りだしてたドラムンベースを打ち込みで作ったりしてましたね。自分はリスナーとしての感覚で音楽を作ってたので、そういう意味でサンプラーはリスナー向きのツールだったと思います。色んな音楽を知ってれば知ってるほど面白いものが作れるっていう。

━━じゃあサンプリング目線で音楽を探すようなこともしたんですか?

瀧口:まさにそうですね。当時、ヤン冨田さんが監修した『HOW TO DJ』(1989)っていうDJ教則ビデオがあったんですけど、それに付いてたレコードとか、いとうせいこうさんの『MESS/AGE』(1989)っていうアルバムのサンプリングソースが、Pharoah SandersとかCarlos Garnettとか、その辺のスピリチュアルジャズだったんですよ。そういうものからモロに影響を受けて、古い音楽ばかり掘るようになっていきました。その後、Free Soulとかが出てきて、そこでもまた知らない古い音楽をいっぱい知って。

そんな感じで20代から30代にかけてはカタログ方面に進んじゃったから、逆に僕は当時リアルタイムで盛り上がってた音楽にはドップリと浸からなかったんですよ。そこがちょっと自分の弱みだと思ってるんですけど。たとえばHappy Mondays、Primal Screamみたいなマンチェスター系とか、Oasisのようなブリットポップは、一応通ってはいるけどハマらなかったし、ヒップホップもそんな感じでしたね。Jungle BrothersとかAfrika Bambaataaみたいな初期のものやA Tribe Called Questあたりは聴いてたけど、それ以外のヒップホップはサンプリングソースの方が気になっちゃって(笑)。

━━では、いよいよRYUSENKEIの話に移りましょう。リスナーとしてスピリチュアルジャズのようなディープな世界にまで到達しながら、ご自身ではRYUSENKEIのようなポップミュージックをやろうと思ったのはどうしてなんですか?

瀧口:それは環境の変化というか、自分で自分に縛りを設けたんですよ。そもそも僕、20代の頃からレコードでDJをやっていて、日本在住のイギリス人、フランス人と3人でDJユニットを組んだりもしてたんです。ジャイルスの影響を受けた彼らと一緒にジャズファンク、ソウルジャズ、スピリチュアルジャズとかをかけてたんですけど、だんだん彼らと疎遠になってきちゃって。

その一方で、当時タワーレコードのJ-POPコーナーでは、まだインディーズだったキリンジが流れてたんですよ。NATURAL FOUNDATIONから出たキリン柄のジャケットのCD(『キリンジ』1997)なんですけど、僕、当時それのカセットテープをもらって、いいなと思ってて。

そんな折にまた友達のイベントに誘われるようになるんですけど、その頃の僕は、DJやるならジャズとかじゃないなって、なんとなく思ってたんですよね。それで、こういうインディーズ系のJ-POPなら、まだみんなそれほど聴いてないだろうし、いいかなと思って、キリンジとかadvantage Lucyとか、比屋定篤子さんの「メビウス」をCDでかけたりしてたんですよ。ちょうど大貫妙子さんや桑名晴子さんの昔の作品もCD化されてたので、そういうものも織り交ぜつつ。そしたらそれが結構ウケて。それからは和モノを求められるようになってきたので、だったらもう全部和モノ縛りでやっていこうと決めました。だから、90年代後半以降は、DJに呼ばれてもブレずに和モノしかかけなかったです。もちろんリスナーとしては、ジャズとかも幅広く聴いてたんですけど。

━━なるほど。自ら“和モノの人”という縛りを課したんですね。

瀧口:そうなんです。でも、そうやって自分を縛ってきたからこそ、昨今の和モノブームの中で「シティポップならこの人」っていう感じで自分にスポットを当ててもらえるんだろうな、という自負はちょっとあります。やってきたことが実を結んだというか。

で、そんな流れから発展して、2003年に流線形(現RYUSENKEI)を組んで、レーベルをやってる友達が声をかけてくれて『シティミュージック』(2003)をリリースしました。デシネの丸山君がレコードも作りましょうよって言うから、僕は売れないからやめた方がいいって言ったんですけど(笑)、絶対1000枚売りますからってプレスしてくれて、それをDMRがすごい数取ってくれたんですよね。そうしたら須永辰緒さんとか菊地成孔さんが推薦してくださったりして、DJ界隈の評価をいただいたんですよ。須永さんはMIXテープの『WORLD STANDARD』にも1曲入れてくださいました。

━━デビュー当時、流線形みたいなシティポップをやってるバンドって他にもいたんですか?

瀧口:2003年当時だとparis matchとか、90年代後半にはPLATINUM 900っていうバンドがいたり、他にも色々いたと思うんですけど、流線形とはちょっと路線が違ったかもしれませんね。当時はアシッドジャズに影響を受けたバンドが多かったと思うんですけど、流線形の場合は、もっと日本のフュージョンとか、山下達郎さんの『IT’S A POPPIN’ TIME』みたいな、洗練されつつクロスオーバー感のあるようなポップスやソウルをやりたかったので、そこの差別化は意識してました。たとえば、ドラムの音は跳ねる感じじゃなくてベタッとした感じでいこうとか。あと、『シティミュージック』に関しては、元ネタについても大々的にしゃべってたんですよ。「恋のサイダー」のギターソロはThe Isley Brothersの影響ですとか、アルバムタイトルはJorge Calderónの『City Music』から取ってますとか。そういうのも音楽好きやDJの人に刺さったんじゃないかと思いますね。

━━元ネタの話が出ましたが、音楽ファンが聴いて思わずニンマリしてしまうようなオマージュや引用の絶妙なセンスが、RYUSENKEIをはじめとするクニモンド瀧口ワークスの大きなポイントだと個人的には思っています。それは瀧口さんが影響を受けたという小西康陽さんやフリッパーズ・ギターの作風とも通じると思うのですが、そうした“ネタ使い”に対する瀧口さんなりの美意識はありますか?

瀧口:さっきのサンプリングの話にも繋がるんですけど、やっぱりリスナーとしては常に色んな音楽を聴いているので、サンプリングソース的に「あ、ここいいな」って思う瞬間があるんですよ。

たとえば、これはちょっとベタすぎますけど、吉田美奈子さんの「レインボー・シー・ライン」へのオマージュで「レインボー・シティ・ライン」(流線形『TOKYO SNIPER』に収録)っていう曲をわざわざ作ってるんですけど、あれは「レインボー・シー・ライン」のブレイクの部分が大好きだったからなんですよ。そのブレイクを使いたいがために、ああいう曲を作ったっていう。もちろんメロディは全然違いますけどね。

一十三十一ちゃんの「DIVE」(『CITY DIVE』に収録)っていう曲も、佐藤博さんの『awakening』の「SAY GOODBYE」が好きで、ああいうシーケンスのコンピューターが鳴ってる音を入れたいなっていうインスピレーションから出来たものです。

やっぱり僕は過去のいい音楽をたくさん聴いてきたので、このフレーズが大好きだから自分の曲でも使ってみたいなっていうものがいっぱいあって、それでアレンジに組み込むことは多いですね。うん、だから感覚としてはサンプリングと同じかもしれないです。それはパクリや真似とは一線を画すと思っていて。

━━その感覚、よくわかります。和歌の“本歌取り”みたいな美学も感じますね。

瀧口:そうですね(笑)。ただ、メロディに関してはすごくこだわりが強くて、オリジナリティがないと嫌なんです。それこそ宮川泰さん、中村八大さん、いずみたくさん、すぎやまこういちさんのような往年のメロディメイカーの方々から影響を受けてるので、自分自身が納得できるいいメロディを作りたいというのは常に思ってます。だから、メロディを似せたり、コード進行を一緒にするっていうことはしません。あくまでも、ある1箇所だけは使いたいけど、それ以外の部分はオリジナルでっていう風に考えてます。

そもそも自分はトラックメイカーではないと思ってるんですよ。どちらかというとメロディメイカー寄りの立ち位置だと思ってて。で、メロディがしっかりしてれば、アレンジは自由が利くじゃないですか。クスッと笑える部分が入ってても、それはそれで面白いと思うし。その点、ナツ・サマーのアレンジには実験や遊び心をすごく取り入れてますね。『Hello, future day』(2017)の時はThe RAH Bandっぽいことをやってみたり、今年のニューアルバム『オレンジ通信』ではアマピアノ風の曲をやってみたり。RYUSENKEIは、もう自分の中で確固たるイメージが出来上がってるので、そこから外れることはあまりやりたくなくて、頑なに昔のことをやり続けてるっていうか。だから、ひょっとしたらナツ・サマーの方が、今の時代に合ったサウンドなのかもしれません。

━━とはいえ、RYUSENKEIの新作『イリュージョン』でも新たなチャレンジはあったんじゃないですか? 新生ALFA MUSICからのリリースということ自体がチャレンジだったかもしれませんが。

瀧口:そうですね。今回はALFAから出せることになったので、バンドのメンバーもガラッと変えたし、エンジニアも新しい方にやってもらいました。敢えて新しい方々にお願いすることで、自分の想像を超えるものを作りたかったんですよ。もちろんこれまでのメンバーも素晴らしいんですけど、毎回同じ顔ぶれだと、自分が期待したとおりの音にまとまって、今までどおりの満足感しか得られない気がして。今回は、この人がやったらどんな風になるんだろうっていう驚きや意外性が欲しかったんですよね。

ヴォーカルのSincereにしてもそうです。初めて彼女の歌を聴いたときにMinnie RipertonとかLinda Lewis、Syreetaあたりのイメージがすぐに浮かんだんですよ。で、今は時代が混沌としてるじゃないですか。戦争もあるし、日本の政治もそうだし。そういう中で彼女のような若い世代が何か声をあげるような、ニューソウルっぽいことができたらいいなって。

━━おっしゃるとおり「もしかしたら2人」を聴いて、これは完全にRYUSENKEI版「What’s Going On」だなと思いました。「モンキー・ビジネス パート2」も社会性を孕んだ歌詞ですしね。

瀧口:そうなんですよ。今の時代にシティポップの新しいものを作るんなら、ヤシの木がどうのこうのとか、プールサイドで彼女と・・とかじゃないよねって思って。べつにメッセージを押し付けるつもりはないし、共感されなくてもいいんですけど、やっぱり音楽を通じて何かを表現している以上、自分なりの思いを多少は外に伝えたいし、何かしら引っかかってくれたらいいなとは思います。やっぱりニューソウルって、緊張感があるじゃないですか。スピリチュアルジャズもそうですけど、たとえばArchie Sheppの『Attica Blues』とか『The Cry of My People』って、抑圧されたアフロ・アメリカンの緊張感みたいなものがアルバムから滲み出てる。音楽において、そういう部分って大事だと思うんです。

━━さて、海外も巻き込んだ空前のリバイバルによって、シティポップを取り巻く状況は、この10年ほどの間に激変しました。そのずっと前からRYUSENKEIをやってこられた瀧口さんご自身は、そんな現状について思うところはありますか?

瀧口:僕自身は、シティポップが海外で“流行ってる”という風にはあまり捉えてないんですよ。もちろん人気なのはいいことなんですけど、かといって賞味期限があるものだともあまり思っていなくて。単にネットによって海外の人も日本の音楽を聴ける時代に変化したってことなんじゃないのかなって。

そもそも日本におけるシティポップ・ブームと海外でのそれってだいぶ違うと思ってるんですよ。こないだ中国にDJで呼ばれたときにも感じたんですけどね。日本でシティポップっていうと、やっぱり母国の音楽だから、どうしても歌謡曲と同列の“懐メロ”っぽい接し方になりがちな気がするんですよ。それが海外の場合は、若い子も“新しいジャンルの音楽”として接してくれてるっていう、そんな空気感の違いがすごくあって。

━━日本と海外ではリスナーの世代差も感じますか?

瀧口:それはかなり感じます。日本でも、“シティポップ”という言葉はここ数年で定着してきてると思いますけど、いまだに若い層にはそこまで浸透してない気がするんですよね。さっき言った懐メロ感もあるのか、リスナーはまだ40代以上の男性が中心で、もちろんそれが悪いということではないんですけど、僕としては、若い子にも、懐メロとかじゃなく、いちジャンルとしてもっと聴いてほしいなって思うんです。

実際、海外ではそれが出来てるんですよ。RYUSENKEIの場合、Spotifyの海外での月間再生数が日本の10倍あるんですね。そのうちの半分はアメリカで聴かれてて、特に西海岸が多いです。で、年齢構成を見ると、圧倒的に20代なんですよ。メインは10代後半から20代。逆に40~50代はほとんどいないです。中国に行ったときもそんな感じで、お客さんはほとんど20代の女の子でした。「タキグチサン、イツモキイテマス」みたいに片言の日本語で頑張って話しかけてきてくれたりして、もう中国住もうかな、みたいな(笑)。

ただ、最近は日本でもシティポップのバンドを始める若いミュージシャンが増えてきてはいるんですよ。そういう子と話す機会があると「親の影響で子どもの頃からRYUSENKEI聴いてました」とか「RYUSENKEIを聴いてシティポップ始めました」とかっていう子が結構いて。RYUSENKEIもなんだかんだ20年以上やってると、そういうこともあるんだなと感慨深いですね。

━━それは嬉しいことですね。そういった若手にメッセージやアドバイスはありますか?

瀧口:そうですね~。シティポップを参考にしてシティポップを作るんじゃなくて、色々なものを幅広く聴いた上で、そこからの影響を自分なりに表現してほしいっていうのはすごく思いますね。単にシティポップをなぞっただけでは面白いものは出来ませんからね。もちろん僕自身も達郎さんや美奈子さんは大好きだし、影響は受けてるんですけど、僕はシティポップを聴いてシティポップを作ってはいないんですよ。それ以上に強く影響を受けてきたジャズやソウルなどの存在が大きくて、そういうものを自分の音楽のインスピレーションにしてるので。だから、若い子にもとにかく色んな音楽を聴いてほしいなと思います。